中国Vs.印度:经济增长与国家能力

西风不相识

2012-05-14 09:07:00

今天下午,我旁听了由哈佛燕京学社、亚洲中心与费正清中心联合举办的“国家能力与地方治理:中国与印度之比较”圆桌会议。会议由上下半场组成,分别从宏观与微观视角来讨论中国与印度的异同。会议由燕京学社主任、著名中国问题专家Elizabeth Perry主持。现将我个人感兴趣的一些观点介绍如下。

让我从哈佛政府系助理教授Prerna Singh的发言谈起。从她的姓氏,我们不难发现这是一位印度美眉。她首先比较了反映中国与印度国家能力的一系列宏观数据,例如目前中国的孕妇生产死亡率为每10万人38人,印度为每10万人230人;中国新生儿死亡率为每千人11人,印度为每千人34人等。

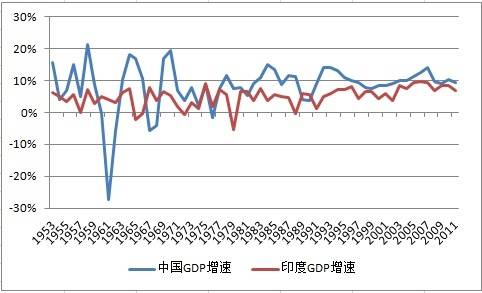

尤其有趣的是,她以2008年北京奥运会与2011年德里英联邦运动会的对比,生动说明了目前印度与中国在国家能力方面的差距。随后她比较了中国与印度在政治、经济与民族多样性方面的区别。例如中国是一党制、印度是多党民主制;中国的民族多样性远低于印度(根据ELF评分,中国为0.15,印度为0.42);中国经济增长的速度与水平均高于印度,且经济增长率的加速要比印度早大约10年等。她随后指出,造成目前印度与中国在国家能力建设方面出现显著差异的一个重要原因在于,在1950年代至1960年代,尽管当时中国经济增速低于印度,但中国在人力资源与医疗体系建设方面的投入远高于印度。Prerna教授话锋一转,开始从长维度的历史角度来探讨中印在国家能力方面差异的根源。她指出,从秦朝建立开始,中央政府为加强集权而进行的努力,包括统一度量衡、统一文字、发展覆盖全国的基础设施等,对中国国家意识的形成贡献卓著。根据她的统计,中国的核心部分(Chinese Core)在过去2220年内有着936年的大一统时期。而对印度来讲,在英国殖民者之前,没有任何一个朝代或国家曾经统一过整个印度次大陆。统一历史的匮乏是造成印度人缺乏国家意识的重要原因。她进一步引用了福山教授的逻辑: